In den vergangenen Tagen habe ich mich mit dem kleinen Büchlein „Das terrestrische Manifest“ von Bruno Latour beschäftigt. Es ist ein schmales Buch, aber es hat es in sich. Zeitgleich mit einigen anderen habe ich es deshalb gelesen, weil es uns auch als Grundlage für das Con:Fusion 2019 dient, wo wir uns einige Tage mit dem Thema „Zeichen der Zeit. Prophetie, Spiritualität und das globale Schlamassel“ befassen wollen (hier ein Link zu einem Rückblick von mir auf dieselbe Veranstaltung vor fünf Jahren für diejenigen, die interessiert, was es damit auf sich hat).

In den folgenden Beiträgen möchte ich für mich und Euch zentrale Ideen dieses Buches einmal aufschreiben. Mir hilft es hoffentlich beim eigenen Verstehen und für Euch ist es ja vielleicht auch interessant. Dazu habe ich versucht, ein paar eigene Grafiken anzufertigen, um die neue Landkarte unserer Welt, die Latour mit Worten zeichnet, besser nachvollziehen zu können.

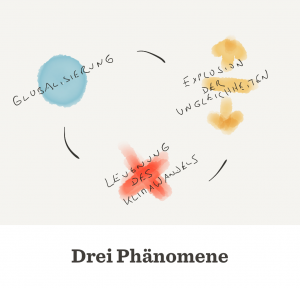

Der Essay ist nicht weniger als der Versuch, drei oft beschriebene Phänomene direkt aufeinander zu beziehen: Den Prozess der Globalisierung, die Explosion der weltweiten Ungleichheiten und den Klimawandel bzw. die Leugnung desselben. Das an sich ist schon ein ambitioniertes Vorhaben. Auch wenn die Frage des Klimawandels sich für Latour als die entscheidende Frage unserer Zeit herauskristallisieren wird, beginnen wir mit einem Blick auf die Globalisierung.

Während sich in der Vergangenheit mit diesem Schlagwort die Hoffnung auf Fortschrittlichkeit, Modernisierung und geteiltem Wohlstand verband, hat sich der Klang dieses Begriffs zunehmend zum Negativen verändert. Eigentlich beschreibt er zwei Phänomene, die laut Latour unterschieden werden sollten. Er nennt sie daher „Plus-Globalisierung“ und „Minus-Globalisierung“.

Mit positivem Vorzeichen lässt sich die Globalisierung dann verbinden, wenn sie dazu führt, dass für den Einzelnen und die Gesellschaft mehr Gesichtspunkte zur Verfügung stehen als zuvor, wenn eine größere Mannigfaltigkeit in der Welt geboten ist, wenn eine größere Anzahl von Möglichkeiten, Phänomenen, Kulturen, Organismen etc. in Betracht kommen. Zunehmend hat sich aber anstelle einer solchen wünschenswerten Entwicklung stattdessen die „Minus-Globalisierung“ durchgesetzt, die dazu führt, dass sich die Optionen gerade nicht vermehren, sondern dass sich eine einzige Option/Sicht weltweit durchsetzt, die lediglich die Interessen einer kleinen Gruppe von Menschen sichert. Für Latour sind diese kleine Gruppe diejenigen Eliten, die im Hinblick auf die noch zu beschreibenden endlichen Ressourcen unserer Erde die Solidarität mit der übrigen Menschheit aufkündigen, dann konsequenterweise auch den Klimawandel leugnen und auf die Maximierung ihrer eigenen Gewinne setzen. Damit hebt die (Minus-)Globalisierung aber gerade provinzielles Denken nicht auf, sondern ersetzt eine Provinz (die eigene kleine Welt) nur durch eine andere (die von Wallstreet, Peking oder Brüssel).

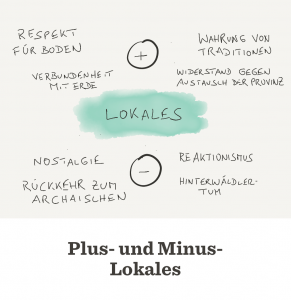

Gegen eine solche (Minus-)Globalisierung aber regt sich zurecht Widerstand. Dieser Widerstand, der im Unterschied zum Globalen wiederum das Lokale attraktiv findet, kommt dann aber wie von selbst in Verruf, archaisch oder nostalgisch, in jedem Fall aber reaktionär zu sein. Wie bei der Globalisierung ist hier allerdings erneut zu differenzieren. Ein eigener positiver Bezug zu Grund und Boden, die Verbundenheit mit der Heimaterde und die Wahrung von eigenen Traditionen ist noch nicht automatisch zu verwechseln mit einem rückwärtsgewandten Hinterwäldlertum. Latour unterscheidet daher auch hier zwischen dem „Plus-Lokalen“ und dem „Minus-Lokalen“. Letztlich zählt für ihn nicht die Frage, ob jemand für oder gegen die Globalisierung oder für oder gegen das Lokale ist, sondern ob jemand eine Haltung gegenüber der Welt einnimmt, die versucht, „die größtmögliche Zahl an Alternativen der der Zugehörigkeit zur Welt zu erfassen, daran festzuhalten und sie zu lieben“.

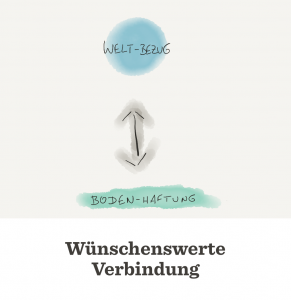

Damit ist eine wünschenswerte Verbindung gekennzeichnet, für die Latour im Weiteren Wege sucht und eine Landkarte zeichnet. Sie versucht, die positiven Aspekte von Globalisierung und Lokalem aufzunehmen und zusammenzudenken: Eine Bezogenheit auf die Welt einerseits und feste Boden-Haftung andererseits.

1 Kommentar

1 Pingback